Akademischer Verlag

NEUERSCHEINUNG

„Arisierung“ meint Entjudung jüdischer Vermögen zugunsten von „Deutschen“ bzw. des Deutschen Staates und ist ein Teil der nationalsozialistischen Propagandasprache, die ein Verbrechen positiv darstellen will. Dieser Raub an den Juden wurde durch ihre industrielle Ermordung im Holocaust vollendet und damit zum einzigartigen Menschheitsverbrechen.

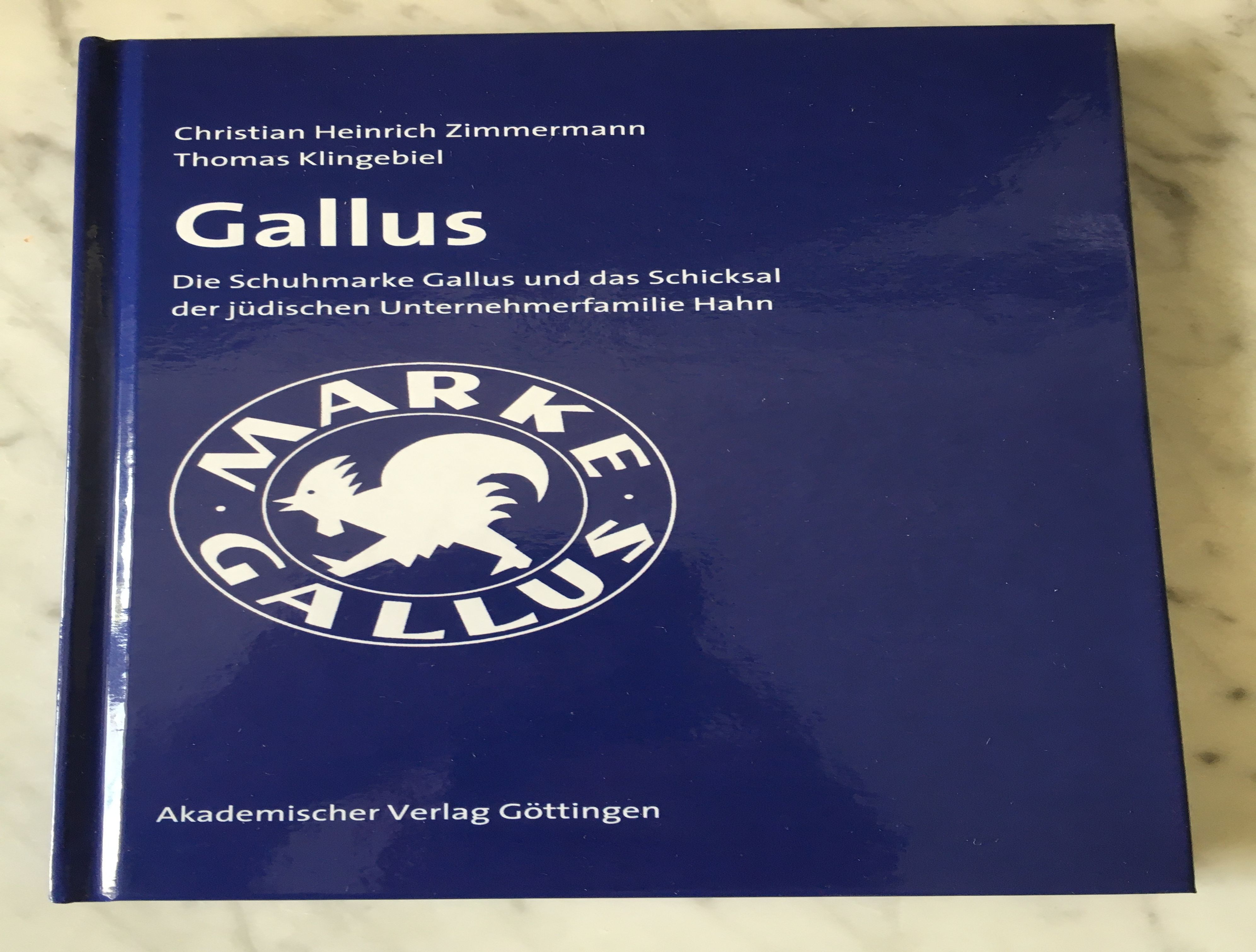

Christian Heinrich Zimmermann

Traditionsmarke GALLUS

Auszug aus dem Schlusskapitel

FAZIT

Die Beamten der deutschen Finanzbehörden haben bei den staatli-

chen Enteignungsverfahren nach 1935 indes nicht nur einer Diktatur mit

antisemitischem Programm bürokratische Amtshilfe geleistet, sondern

auch aus eigenem Antrieb und Bereicherungsverlangen an der Entrech-

tung, Enteignung und dadurch auch an der Vernichtung insbesondere

der Juden in Deutschland mitgewirkt. Sie haben dabei Hand in Hand

mit Gestapo, Zoll und SS zusammengewirkt. Das ergibt sich aus den

Akten der Sachbearbeiter in den Finanzämtern, die für die vom Ent-

eignungsprozess betroffenen Juden die wichtigsten Ansprechpartner

waren, da sie ihre Konten verwalteten und jede Sonderausgabe geneh-

migen mussten. Dabei haben sie, wie im Fall der Hahns, teilweise über

Jahre hinweg hunderte Aktenvermerke produziert, aus denen hervor-

geht, wie verächtlich und gehässig sie mit den Juden umgingen.

Marken als Werbemittel und Vertriebshilfe

Göttingen. GALLUS, EINE Schuhmarke der deutsch-jüdischen Familie Hahn. 1934 findet man die obige Anzeige zu der Schutzmarke Gallus mit dem scherenschnittartig reduzierten laufenden Hahn mit Stiefeln.

1921 beginnt Max Raphael Hahn seine Beteiligung an der Göttinger Schuhfabrikation Suchfort zu eigenen Zwecken zu nutzen und schreibt seinem Bauantrag vom 4. August 1921 zur Errichtung einer Schuhfabrik. Als Investition stellt er 120.000 RM und bis zu 150 Arbeitsplätze in Aussicht.

Und schon am 8. August, 4 Tage später, teilt die Schuhfabrik Suchfort der Baubehörde den Einzug von 24 Schuhfabikationsmaschinen und 8 Nähmaschine für 40-50 Arbeitsplätzen in die Weenderlandstrasse 59 mit. Die Schuhfabrik Hahn nimmt Fahrt auf, die Farguswerke im nahen Alfeld als modernster Hersteller von Schuh-Leisten werden Geschäftspartner und die Schuhproduktion beginnt.

Die urheberrechtliche graphische Herkunft der Schutzmarke, wie es damals noch heißt, ist noch nicht gefunden, aber die stilistische Nähe zu den kubistisch,schwarz/weißen Logos von Karl Schulpig aus Berlin ist schon augenscheinlich.

Sicher wurde das Logo schon vor 1926 geschaffen und benutzt. Die Familie Hahn selbst lebte nicht nur in Göttingen, sondern Hermann in Köln und weitere Verwandtschaft in den Großstädten und förderte die moderne Distribution im Familienverbund. Max Raphael war sowieso der langjährige Aussendienstler des Häutehandels mit einem Netzwerk in die gesamte Lederbranche.

Nathan und Max Raphael gründeten das Schuhgeschäft „prominent“ in Göttingen und begründen damit den eigenen Fabrikverkauf in Schuhkartons.

Schuhkarton mit Gallus Herrenschuhen

Die Schuhproduktion erhöhte sich durch das Angebot mit sogenannten Kartonschuhen unterschiedlichster Machart und Nutzungszusammenhänge; vom robusten Arbeitsstiefel bis zum adretten Herrenschuh für den Abend , Buisnessschuh und Freizeitschuh, niedrigpreisiger Standard oder hochpreisiger Markenschuh mit exklusiver Technik , wie bei GALLUS.

Die traditionelle Nachfrageproduktion von Schuhen durch Hunderttausende regionale Schuhmacher und kleine Fabrikanten wurde nun durch die Angebotsproduktion aufgrund von Modeentwicklungen und Marketingmethode wie Werbung mit Markenprodukten ersetzt.

Die Palette der Kollektionsschuhe erhöhte die Nachfrage und damit automatisch das Angebot industrieller Fertigung. Schuhmaschinen und Fertigungsabläufe wurden revolutioniert, genauso wie die Materialentwicklung und Erfindung alternativer Rohstoffe. Gummi war so ein Material und führte in den USA bei Goodyear neben der Reifenproduktion für Autos zur Entwicklung der Vulkanisierung von Sohlen in der Schuhproduktion. Der tschechische Hersteller Bata revolutionierte die Fertigungsstrasse und steigerte in den zwanziger Jahren die Herstellung auf Stückzahlen über 20.000 Schuhe pro Tag. Ein Schuhmachermeister des 19.Jahrhunderts hatte in seinem Handwerksbetrieb noch Tage gebraucht. Der Preis für ein Paar Schuhe schwankte nun zwischen zwanzig und 9 Reichsmark. Alles bedeutete enorme Ertragssteigerungen, jedoch auch einen erhöhten Kapitalbedarf.

Die Markenentwicklung, der Entwurf und der Stil war auch der Modernisierung in der Kunst und der angewandten Kunstproduktion geschuldet. Das Bauhaus und seine Vorläufer im Jugendstil, „de stil“ aus Holland , die Neue Sachlichkeit aus Wien revolutionierten auch die Werbung. Kubistische , vereinfachende Entwürfe schufen ein neues Design auch in der Firmenpräsentation. Aus der Niveacreme eines jüdischen Apothekers wurde erst durch die Reduktion auf Blau mit modernen Schriftzug ein Kultprodukt mit enormen Absatzsteigerung durch Beiersdorf.

Zum Thema KULTMARKEN schreibt Prof. Dr. Wolfram von Rhein, OTH Amberg-Weiden

Auf der Suche nach der DNA der Kultmarke fand ich keine eindeutige, typische Musteranordnung der Eigenschaften. Ihre Erfolgsbausteine lassen sich auch nur bedingt deklinieren. Die Kultmarke ist ein Phänomen, das so vielseitig, variantenreich und kreativ auftreten kann, dass selbst ein Chamäleon als Metapher nicht ausreichen würde. Eine geliebte, verehrte Marke muss aber nicht komplex sein, sondern kann unter Umständen ihre Fans auch mit nur wenigen begeisternden Eigenschaften und Verhaltensweisen mobilisieren. Viele Menschen bezeichnen Marken als Kult, die einen ganz besonderen Beitrag bei wichtigen Ereignissen und Erlebnissen in ihrem Leben gespielt haben oder dabei sogar im Mittelpunkt standen.

Bauakte Stadtarchiv Göttingen

Weender Landstrasse 59

Foto der Ehemaligen Schuhfabrik GALLUS 1941- 1972

Das Gelände der Weenderlandstrasse 59 wurde restituiert und gemäß dem Vergleich nach 20 Jahren von den Erben Hahn verkauft. Der Unternehmer Rust kaufte die Immobilie und bebaute das Glände neu.

Tempo

Das Einweg-Taschentuch war die Idee der Vereinigten Papierwerke AG. Arisierung der Firma 1933–1935.

Die Eigentümer Oskar und Emil Rosenfelder waren jüdischer Herkunft und zählten bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten zu den angesehensten Unternehmern Nürnbergs. Unter dem Vorwand, er habe Kantinengeld unterschlagen, bedrohte die NSDAP Nürnberg bereits kurz nach Hitlers Machtübernahme Oskar Rosenfelder und forderte 12.000 Reichsmark von ihm. Rosenfelder bezahlte die Hälfte und durfte vorerst gehen.

Rudolph Karstadt

Karstadt AG hatte 1920 jüdische Anteilshalter

Das NS-Regime gewährte dem Konzern 1933 einen umfangreichen Kredit und der Konzern war ein frühes Objekt der sogenannten Arisierung. Dieser Umstand führte zu der nicht einhelligen Legende von einer freiwilligen Arisierung. Die Karstadt AG entließ 830 jüdische Angestellte, darunter vier Vorstandsmitglieder und 47 Geschäftsführer. Der Konzern leistete nach der Befreiung Entschädigungszahlungen.

salamander

Gesellschafter der am 8. September 1909 gebildeten neuen Salamander-Firma waren Jacob Sigle, Isidor Rothschild und Max Levi. Neben den eigenen Geschäften entwickelte sich bis 1913 ein Netz von 832 Lizenzverkäufern im Inland und 26 im Ausland. 3.500 Mitarbeiter stellten auf einer Fläche von 30.000 m² an 2.000 Maschinen jährlich 2,1 Millionen Paar Schuhe her.Ab 1933 verkauften die Familien Levi und Rothschild ihre Aktien an die Familie Sigle. Salamander gehörte während der Nazi-Zeit zu den deutschen Schuhunternehmen, die ihre Schuhe von KZ-Häftlingen im KZ Sachsenhauseb testen ließen. Dabei mussten die Häftlinge die 700 Meter lange Teststrecke mehrmals bis zu 40 Kilometer zurücklegen. Wer zusammenbrach, wurde sofort erschossen.

Nivea

Die Firma Beiersdorf aus Hamburg bringt im Jahre 1911 mit »Nivea« eine neuartige Hautcreme auf den Markt. Ein Produkt, dessen Namen heute jeder kennt, selbst wenn er eine andere Creme im Badezimmerschrank liegen hat. Nahezu unbekannt hingegen ist heute der Name Oscar Troplowitz: einer der Erfinder von Nivea und damaliger jüdischer Besitzer von Beiersdorf.

Jüdische Kaufhäuser: Karstadt, Schocken, Tietz, Wertheim,...

Galeria Kaufhof, Hertie.

Gebrüder Tietz.

Die Unternehmen wuchsen durch Übernahmen und beschäftigte Anfang der 1930er Jahre etwa 15.000 Mitarbeiter an 43 Standorten. Gerhard Tietz leitete mit Alfred Leonhard Tietz das Unternehmen noch, bis 1933 die Nazis die „Arisierung“ jüdischer Kaufhäuser verlangten. Die Firma wurde zunächst in Westdeutsche Kaufhof AG (vorm. Leonhard Tietz AG) geändert, ab 1936 ohne den Zusatz. Die Familie Tietz musste ihre Anteile unter Wert an Banken abgeben. Sie emigrierten und wurde nach dem Krieg mit 5 Millionen DM entschädigt.